बार-बार फ्लॉप हो रही फिल्मों के बावजूद बॉलीवुड में हज़ारों करोड़ रुपये कहां से आते हैं?

दादासाहेब फाल्के के प्रयोग, अंडरवर्ल्ड के धब्बे और कॉर्पोरेट के प्रभाव के बीच कैसे बदला बॉलीवुड?

"आवश्यकता है एक्टर, कारपेंटर, धोबी, हज्जाम और पेंटर की. वे व्यक्ति जो शराब पीते हैं, लोफ़र या बदसूरत हैं, एक्टर के लिए अप्लाई करने की कोशिश न करें. अगर आप अच्छे दिखते हैं और कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है, तो बोल पाना आवश्यक नहीं है. कलाकार का अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है. जो लोग अनैतिक तरीके से गंदगी में रहते हैं या बेढंगे हैं, वो कृपया आने का कष्ट न करें."

साल 1912 में दादासाहेब फाल्के ने जब अपनी फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' के लिए ये विज्ञापन अखबार में छपवाया, उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि इतने लोग ऑडिशन के लिए आएंगे. कई दिन सिर फोड़ने के बाद उन्हें दत्तात्रेय दामोदर दबके के रूप में राजा तो मिल गया, लेकिन रानी के लिए कोई एक्ट्रेस न मिलती थी. दादा साहेब ने मुंबई के वेश्यालयों के चक्कर काटने शुरू किए मगर या तो वे बहुत पैसे मांगतीं या विवाह करने की शर्त रखतीं. फिर एक दिन दादासाहेब की नज़र एक एक पतले-दुबले लड़के पर पड़ी जो वेटर का काम करता था. और इस तरह दादासाहेब को अपनी हिरोइन मिली और देश को अन्ना सालुंके नाम का वो पुरुष एक्टर मिला जो आगे आने वाली कई फिल्मों में हिरोइन के रोल करने वाला था.

'दादासाहेब फिल्म कंपनी' शुरू करने में उन्हें लगभग एक साल का वक़्त लग चुका था. 1911 में दादासाहेब ने मुंबई में पहली बार परदे पर सिनेमा देखा था और तय किया था कि उन्हें एक फीचर फिल्म बनानी है. परदे पर ईसा मसीह की कहानी दिखाई जा रही थी और दादासाहेब को यकीन हुआ कि भारतीय देवी-देवताओं को इसी तरह परदे पर लाया जा सकता है.

दादासाहेब ने लंदन जाकर दो महीने सिनेमा बनाना सीखा. इंडिया वापस आने के बाद विलियमसन एक कैमरा, कोडैक की रीलों और विदेश से ही मंगवाए गए पर्फोरेटर के साथ उन्होंने इंडिया की पहली फीचर फिल्म बनाने की शुरुआत की.

दादासाहेब फाल्के (बाएं) और अन्ना सालुंके.

मगर पैसे नहीं थे. दादासाहेब के जीवन पर लिखी अपनी किताब 'दादासाहेब फाल्के: द फादर ऑफ़ इंडियन सिनेमा' में बापू वाटवे लिखते हैं कि फिल्म बनाने के पीछे दादासाहेब का सबकुछ बिक चुका था, एक पत्नी के मंगलसूत्र को छोड़कर. इंडिया में फ़िल्में बन सकती हैं, इस बात पर किसी को यकीन नहीं था. खुद को साबित करने के लिए दादासाहेब ने अपने घर में कैमरा लगाया और मटर के दानों को मिट्टी में बोकर हर दिन एक महीने तक उसका एक फ्रेम रिकॉर्ड करते रहे. और कई दिन बाद अपने परिवार और दोस्तों को एक डेढ़ मिनट की फिल्म दिखाई. इस फिल्म में अंकुर का फूटना और समय के साथ एक नर्म बेल बन जाना दिख रहा था. इस फिल्म को दिखाने के बाद दादा साहेब को कुछ लोगों से एक फुल लेंग्थ फीचर फिल्म बनाने के लिए लोन मिल गया था.

दादासाहेब को शायद उस वक़्त इल्हाम न था कि आने वाले सालों में जो एक घना जंगल बनने वाली थी, उस फिल्म इंडस्ट्री का बीज बोया जा चुका था और अंकुर फूटने को थे. उधार लिए पैसों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी गई थी.

आने वाले सालों में 'राजा हरिश्चंद्र' (1913) के साथ कई मूक फ़िल्में बनीं और 1931 में पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' आई जिसे अर्देशिर ईरानी ने बनाया था. दो विश्व युद्ध, एक आर्थिक महामंदी और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के बीच एक ही चीज़ थी जो बेधड़क चल निकली थी--भारतीय सिनेमा.

1934 में मुंबई में 'बॉम्बे टॉकीज' स्टूडियो बन चुका था. कहना न होगा, उस वक़्त ये भारतीय सिनेमा के लिए सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम था. लंदन से वकालत की पढ़ाई कर लौटे एक्टर हिमांशु राय और इंडिया की पहली 'दीवा' देविका रानी ने मिलकर ये स्टूडियो शुरू किया था. दादासाहेब के घरेलू स्टूडियो के कई साल बाद, ये स्टूडियो आधुनिक तकनीक से लैस था. यहां साउंड प्रूफ स्टूडियो, एको-प्रूफ स्टेज, एडिटिंग के लिए अलग कमरे, रीलों की प्रोसेसिंग के लिए ख़ास लैब थीं और प्रीव्यू करने के लिए छोटा सा थिएटर था. यहां यूरोप के ट्रेन्ड टेकनीशियन काम करते थे. स्टूडियो संभाला बवेरियन फ़िल्मकार फ़्रांज़ ओस्टेन ने, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज के लिए 14 फ़िल्में भी बनाईं. बॉम्बे टॉकीज पर 1953 में ताला लग गया लेकिन उसके पहले यहां से लॉन्च हुए अशोक कुमार, महमूद, मधुबाला और दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स, स्टार बन चुके थे.

हालांकि 1939 की आर्थिक महामंदी की मार बॉम्बे टॉकीज पर भी पड़ी. जिसे हिमांशु राय बर्दाश्त नहीं कर पाए और चल बसे. मगर स्टूडियो मंदी से उबर आया. देविका रानी और अशोक कुमार के बीच तमाम तकरार के बाद भी स्टूडियो चलता रहा.

2 लाख रुपये की लागत से बनी 'किस्मत' 1 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी.

1940 के दशक में जहां भारत का आज़ादी आंदोलन चरम पर था, हिंदुस्तानी सिनेमा को ज्ञान मुखर्जी की 'किस्मत' (1943) के रूप में अपनी पहली सुपरहिट फिल्म मिल चुकी थी. ये फिल्म भी बॉम्बे टॉकीज ने ही बनाई थी. 2 लाख रुपये की लागत से बनी ये फिल्म 1 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी. फिल्म में एक गीत था 'दूर हटो दुनियावालों, हिंदुस्तान हमारा है'. गीत के बोल कुछ इस तरह से लिखे गए थे कि ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि ये ब्रिटेन की ओर से जापान और जर्मनी को 'दूर हटने' का संदेश है. मगर थिएटर्स में गीत को रील रिवाइंड कर बार-बार सुना गया और जब तक हुकूमत को अपनी गलती का एहसास होता, गीत लोगों को राष्ट्रवाद के जोश से भर चुका था.

कमर्शियल सिनेमा

50 और 60 का दशक वो दौर था जब ये साबित हुआ कि भारतीय लोग सिनेमा देखना चाहते हैं. 40 का दशक जहां अशोक कुमार के नाम रहा था, 50 के दशक ने एकाधिक स्टार देखे. देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर तथाकथित इंडस्ट्री के चार बड़े नाम थे जबकि कालांतर में गुरुदत्त को भी बीते समय के मुख्य नाम के रूप में पहचाना गया.

40 के 60 के दौर ने कई बड़ी हिरोइनों को परदे पर देखा. देविका रानी के शुरुआती स्टारडम के बावजूद उन्होंने सिनेमा को जल्दी ही अलविदा कहा और विदेश में सेटल हुईं. उनके बाद नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, नूतन, साधना और वैजयंती माला इंडस्ट्री पर राज करती रहीं. ये बात अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि तमाम सफलता और शोहरत के बाद भी ये अभिनेत्रियां प्रोडक्शन में नहीं उतरीं और इंडस्ट्री में पैसों पर पुरुषों की ही पकड़ बनी रही.

60 के दशक के सबसे सफल एक्टर-प्रड्यूसर: दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद. तस्वीर साभार: इंडियन एक्सप्रेस आर्काइव.

ये दिलचस्प है कि जो भी सिनेमा बनाने के पेशे में उतर रहा था वो अपनी ही जेब से पैसे लगा रहा था. 'बॉम्बे सिनेमा', जिसे 'भारतीय सिनेमा' और 'हिंदी सिनेमा' से अलग समझा जाए, कमर्शियल हो चुका था. 50 के दशक की कुछ हिट फिल्मों पर नज़र डालिए.

आवारा (1951): 15.6 करोड़

आन (1952): 13 करोड़

श्री 420 (1955): 5 करोड़

प्यासा (1957): 3 करोड़

मदर इंडिया: (1957) 8 करोड़

मधुमती (1958): 4 करोड़

इंटरनेट पर मौजूद एक 'इन्फ्लेशन कैलकुलेटर टूल' के मुताबिक़ चलें तो साल 1958 में 1 करोड़ रुपये 2022 के लगभग 90 करोड़ रुपयों के बराबर होंगे. इससे हम न सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर अपने वक़्त के कितने बड़े स्टार थे. बल्कि इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना मल्टीप्लेक्स या डीवीडी सिस्टम, जो कि 21वीं सदी में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा जरिया रहे हैं, के ये फ़िल्में पसंद की जा रही थीं और ताबड़तोड़ कमाई कर रही थीं.

राज कपूर का सिनेमा: फिल्म 'आवारा' का पोस्टर (बाएं) और फिल्म 'श्री 420' का एक दृश्य.

एक नज़र 60 के दशक की बड़ी फिल्मों पर भी डालें:

मुग़ल-ए-आज़म (1960): 11 करोड़

कानून (1960): 2 करोड़

गंगा जमुना (1961): 7 करोड़

गाइड (1965): 5 करोड़

एन इवनिंग इन पेरिस (1967): 1.5 करोड़

1970 की क्रांति

सिनेमा इतिहासकारों की मानें तो बॉलीवुड के आधुनिक स्वरुप की नींव 70 के दशक में रखी गई. 70 के दशक में मसाला फिल्मों का जन्म हुआ, यानी ऐसी फ़िल्में जो तमाम चीजों का पैकेज थीं- रोमैंस, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा और संगीत के साथ डांस. सिनेमा राइटर दीप्तकीर्ति चौधरी फिल्मों की थीम में इस बड़े बदलाव के नायक सलीम-जावेद की जोड़ी को बताते हैं. अपनी किताब 'रिटेन बाय सलीम जावेद' में वो बताते हैं कि 70 के दशक में किस तरह स्क्रीनराइटिंग ने 'एंग्री यंग मैन' को जन्म दिया और बॉम्बे सिनेमा की दशा-दिशा बदली. जहां 60 के दशक में एंटी-हीरो के तौर पर डाकुओं का बोलबाला था, 70 के दशक में बॉम्बे क्राइम को जगह मिली. अंडरवर्ल्ड, तस्करी और गैंग्स का पुलिस से सीधा टकराव इन फिल्मों में आम था. संभवतः 'शोले' 60 और 70 के दशकों की थीम्स का समागम था. ‘शोले’ समेत सलीम-जावेद की ही लिखी 'ज़ंजीर', 'दीवार', 'शक्ति', 'यादों की बारात' लगातार हिट्स रहीं और 70 के दशक के कमर्शियल सिनेमा की परिभाषा गढ़ती रहीं.

‘शोले’ समेत सलीम-जावेद की ही लिखी 'ज़ंजीर', 'दीवार', 'शक्ति', 'यादों की बारात' लगातार हिट्स रहीं.

इंडिया टुडे मैगज़ीन की एक 1983 की रिपोर्ट के मुताबिक़, 'बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री' जिसे बॉलीवुड कहा जाने लगा था, ने 1982 में 700 करोड़ रुपयों का बिज़नेस किया था.

नेहरू, नैतिकता और पैरेलल सिनेमा

50 के दशक में, यानी आज़ादी के ठीक बाद भारत में धीरे धीरे संगठित रूप से सिनेमा बनना शुरू हो गया था. अंग्रेजों की मार से उबर रहे देश के लिए बनाई गई विकास नीतियों में फिल्मों के लिए कोई ख़ास जगह न थी, जबकि फ़िल्में कमर्शियल सक्सेस होने लगी थीं. सिनेमा रिसर्चर तेजस्विनी गांती लिखती हैं, "दसियों साल तक इंडिया ने नेहरू का दिया विकास मॉडल अपनाया. ये मॉडल फिल्ममेकिंग और पॉपुलर एंटरटेनमेंट को सपोर्ट नहीं करता था. बल्कि इन फिल्मों के लिए सरकार का ट्रीटमेंट और टैक्स पॉलिसी ऐसी रहीं कि जान पड़ता था कि फ़िल्में अपने आप में कोई अनैतिक चीज़ हैं. 1990 के दशक में पहली बार सरकारों की ओर से फिल्मों को सम्मानजनक तरीके से देखा जाना शुरू हुआ."

1960 का दशक शुरू होते-होते कमर्शियल सिनेमा के प्रति का सरकार का रूखा रवैया सांस्थानिक तरीके से दिखा. 1960 में UK की 'नेशनल फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन' की तर्ज पर 'फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन' का गठन हुआ. 1964 में इंदिरा गांधी इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनीं और इसकी कमान उनके हाथ में आई.

1963 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक़, जिसे 'सिनेमाज़ी' ने अपनी वेबसाइट पर आर्काइव किया हुआ है और जिसका लेखक अज्ञात है, में लिखा गया था, "फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट फाइनेंस वाली फिल्मों को रिप्लेस नहीं करना चाहता. बल्कि इसका लक्ष्य ये है कि सम्मानजनक और कलात्मक फ़िल्में बन सकें और देश के मूल्यों को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके. FFC फिल्मों का व्यावसायिक पक्ष भी समझता है लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि पैसों के इस्तेमाल से ऐसी फ़िल्में बनाकर, जो जीवन की बुरी चीजें दर्शाती हैं, देश के मूल्यों का नाश न हो."

कमर्शियल सिनेमा ड्रामा, मेलोड्रामा, और लाउड कॉमेडी से लैस रहता आया है जबकि पैरेलल सिनेमा असल जीवन के करीब और साहित्य से प्रभावित देखा गया.

पैरेलल सिनेमा के सूत्रधार: ऋत्विक घटक, सत्यजीत राय, मृणाल सेन.

सरकार ने कमर्शियल फिल्मों के विरुद्ध इंटेलेक्चुअल फिल्मों में इन्वेस्ट करना शुरू किया जिसे आने वाले सालों में पैरेलल सिनेमा कहा गया. पैरेलल सिनेमा की लहर पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी और 1940-50 के दशक से सत्यजीत राय, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक और तपन सिन्हा जैसे फ़िल्मकारों ने इसका नेतृत्व किया. सत्यजीत राय की महशूर पाथेर पांचाली (1955) को पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रड्यूस किया था.

हालांकि हिंदी जगत में पैरेलल सिनेमा का आगाज़ 1970 के दशक में हुआ. 1975 में FFC को भंग कर NFDC (नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) शुरू किया गया. 70 के दशक में श्याम बेनेगल, गुलज़ार, मणि कौल और गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकारों ने इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाना शुरू कर दिया था जिसे 'आर्ट सिनेमा' कहा जाता था. मणि कौल की फ़िल्में ‘उसकी रोटी’ (1971) और 'अषाढ़ का एक दिन' (1972), बेनेगल की 'अंकुर' (1974) जैसी फ़िल्में यूरोप तक नाम कमा रही थीं और तथाकथित बॉलीवुड के पैरेलल एक उदासीन मगर संजीदा कल्चर गढ़ रही थीं.

80 के दशक में सरकार ने फिल्मों में इन्वेस्ट किया. दिलचस्प है कि तथाकथित बॉलीवुड यानी कमर्शियल हिंदी सिनेमा के लिए जो सबसे बुरा दौर था वो पैरेलल सिनेमा का स्वर्ण युग बनकर निकला. गोविंद निहलानी की ‘आक्रोश’ (1980), कुंदन शाह की 'जाने भी दो यारों' (1984), केतन मेहता की 'मिर्च मसाला' (1986), मीरा नायर की 'सलाम बॉम्बे' (1988), सुधीर मिश्रा की 'धारावी' (1991), श्याम बेनेगल की 'सूरज का सातवां घोड़ा (1992) जैसी तमाम फिल्मों को NFDC से प्रड्यूस किया. इसके साथ साथ रीजनल सिनेमा में भी NFDC ने फंडिंग की, जिसमें सत्यजीत राय और श्याम बेनेगल की फ़िल्में शामिल रहीं. 1982 में आई रिचर्ड ऐटेनबरो की ऐतिहासिक फिल्म 'गांधी' जिसने कुल 8 ऑस्कर जीते, में भी NFDC ने फंड्स का योगदान किया.

पैरेलल सिनेमा का पतन और नया सिनेमा: ‘बॉलीवुड’

90 के दशक से पैरेलल सिनेमा का पतन शुरू हो गया. NFDC की प्रोडक्शन वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कमर्शियल सिनेमा के सामने टिक नहीं पाए. 90 के दशक में सरकार के बीच 'बॉलीवुड' की स्वीकार्यता भी बढ़ने लगी और वैश्विक स्तर पर कुल भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व 'बॉलीवुड' के नाम से होने लगा.

'बॉलीवुड' शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता. एक रिपोर्ट के मुताबिक़ फिल्म पत्रकार बेविन्दा कोलाको इसका श्रेय लेती हैं. लेकिन कई भारतीय कलाकार इसका विरोध करते आए हैं.

'बॉलीवुड' शब्द हॉलीवुड से आता है, या यूं कहें कि हॉलीवुड के' बॉम्बे' स्वरुप की तरह परिभाषित होता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ ये शब्द 70 के दशक में पश्चिमी मीडिया द्वारा गढ़ा गया और सीधा मतलब ये निकलता था कि बॉम्बे में बन रहा सिनेमा हॉलीवुड में बन रहे सिनेमा की नक़ल है. 2013 में एक इवेंट के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, "बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल हमारे सिनेमा का मज़ाक उड़ाने के लिए पश्चिमी मीडिया द्वारा किया गया था और ये हमारी ही मूर्खता है कि हम इसे आजतक इस्तेमाल करते हैं."

फिल्म इंडस्ट्री में 100 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली फिल्म 'हम आपके हैं कौन' के गीत 'पहला पहला प्यार है' का एक दृश्य.

अपनी किताब 'प्रड्यूसिंग बॉलीवुड' में तेजस्विनी गांती लिखती हैं: "ग्लोबल मीडिया का हल्के तौर पर 'बॉलीवुड' शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि वे इंडिया में बन रहे सिनेमा को लेकर संकीर्ण रवैया रखते हैं और हर साल इंडिया में 20 से अधिक भाषाओं में बन रही फिल्मों को नज़रंदाज़ करते हैं. हमारी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मुंबई में नहीं, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम से लेकर कोलकाता तक रही है... हिंदी सिनेमा इंडिया के कुल सिनेमा का 20% हिस्सा भर है.”

हालांकि 90 के दशक में 'बॉलीवुड' शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ और इसकी वजह का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. 80 के दशक के आखिरी सालों में और अंततः 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का सीधा असर भारतीय फिल्मों, खासकर बॉम्बे सिनेमा पर पड़ा. 80 के दशक के शुरुआती सालों में तड़प रहे कमर्शियल सिनेमा को फिर से सांस आने लगी थी. ‘क़यामत से क़यामत तक’ (1988), 'मैंने प्यार किया' (1989) और 90 के पूरे दशक में आईं ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, “दिल तो पागल है’, ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘कुछ कुछ होता है’ जैसी फ़िल्में रोमैंस की नई परिभाषा लिखने लगी थीं. तीनों 'खान' के अलावा इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, और गोविंदा जैसे एक्टर्स का बोलबाला रहा.

90 के दशक में जहां सिनेमा का एक ब्रांड न्यू रूप देखा गया, ये वो दौर भी था जब बॉम्बे के सिनेमा को 'इंडस्ट्री' के तौर पर न सिर्फ देखा जाना लगा बल्कि बॉम्बे सिनेमा ने भी खुद को एक इंडस्ट्री के तौर पर बरतना शुरू किया.

इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट कल्चर

हिंदी सिनेमा बनाना एक लंबे समय तक रिस्क का काम रहा. फ़िल्में न चलने पर फिल्म की लागत का खर्च तक न निकल पाता, अगर किसी फिल्म के टिकट न बिकते. हिंदी सिनेमा का इतिहास बताता है कि गुरुदत्त से लेकर राज कपूर ने अपनी जेब से पैसे लगाए और फ्लॉप्स के बाद बड़े नुकसान सहे.

1996 में अमिताभ बच्चन, जो इंडिया में अब तक कमर्शियल सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा रहे थे, ने अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की. 1999 आते-आते कंपनी धड़ाम होकर दिवालिया हो गई. मगर ABCL तथाकथित बॉलीवुड की पहली कॉर्पोरेट एंटिटी की रूप में उभरकर आई.

कई बड़े निवेशकों की फ़िल्में असल में फुस्स पटाखा साबित हुईं. देश के कई बिजनेस ग्रुप्स ने फिल्मों में पैसे लगाए और उनके हाथ बुरी तरह जले. टाटा इन्फोमीडिया की 'ऐतबार' (2004), विजय माल्या की 'रक्त' (2004), किशोर बियानी की 'न तुम जानो न हम' (2002), विजयपत सिंघानिया की 'वो तेरा नाम था' (2004) जैसी कुछ फ़िल्में थीं जो कॉर्पोरेट सपोर्ट के बावजूद फ्लॉप हो गईं.

मगर बॉलीवुड को पैसों की लागत के मामले में एक क्रांति की सख्त ज़रुरत थी.

90 के दशक में बॉलीवुड या यूं कहें कि कमर्शियल सिनेमा के साथ अंडरवर्ल्ड का धब्बा लगा रहा. संजय दत्त इसका सबसे बड़ा नाम रहे, जब मुंबई पुलिस ने उनके और छोटा शकील के बीच हुए संवाद के टेप्स रिलीज किए. इसके अलावा गैरकानूनी आर्म्स केस की पूरी कहानी, जिसके चलते संजय दत्त जेल भी गए, को दोहराने की ज़रूरत न होगी. जहां मोनिका बेदी की शादी अबू सलेम से होने की ख़बरें आईं, प्रीति जिंटा के कथित रूप से अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी से मिलने की ख़बरें पब्लिक में उड़ती रहीं. ख़बरें ये भी रहीं कि प्रीति, सलमान और रानी मुखर्जी की फिल्म 'चोरी चोरी चुपके चुपके' की फाइनेंसिंग में छोटा शकील की बड़ी भूमिका थी.

1997 में गुलशन कुमार की हत्या ने देश को चौंका दिया. टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मंदिर जाते हुए तीन लोगों ने घेरा और उन्हें 16 बार गोली मारी गई. मुंबई पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में बताया गया कि इस हत्या का प्लान दुबई में बनाया गया था, जहां से दाऊद इब्राहीम का भाई अनीस अपना ऑफिस चलाता था.

दाऊद इब्राहीम के साथ अनिल कपूर की एक तस्वीर कई बार सोशल मीडिया पर वायरल की जा चुकी हैं. जहां दोनों एक साथ स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख रहे हैं. शाहरुख़ खान और प्रीती जिंटा ने अलग अलग मीडिया संस्थानों से हुई बातचीत में स्वीकारा है कि उन्होंने इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के प्रेशर का सामना किया है.

फ्लॉप होने से हुए नुकसान से उबरने के अलावा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ने सिनेमा को ब्लैक मनी और नतीजतन अंडरवर्ल्ड से काफ़ी हद तक मुक्ति दिलाने का काम किया. फ़िल्मकार, प्रड्यूसर, गीतकार और स्कॉलर अमित खन्ना, जो अक्सर कॉर्पोरेटाइज़ेशन के पक्ष में बोलते हैं, 2005 के एक इंटरव्यू में कहते हैं: "इस देश में जितनी फ़िल्में रोज़ चलती हैं, अगर सिनेमा हॉल में उन्हें 40% कि कैपेसिटी से भी देखा जाए, तो भी इंडस्ट्री में फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद हज़ारों करोड़ रुपये आते हैं. ये रुपये कहां जाते हैं, कोई बताएगा?"

अमित खन्ना आगे कहते हैं," UTV कंपनी का उदाहरण देखिए. 'स्वदेस' फिल्म 21 करोड़ रुपये लगाकर बनी थी. और फ्लॉप होने के बावजूद 27 करोड़ रुपये रिकवर कर चुकी है. क्योंकि रेवेन्यू के लिए टिकट पर निर्भर नहीं रहा जाता. टिकट बिक्री तो फिल्म की सिर्फ आधी ही कमाई होती है, बाकी रेवेन्यू नॉन-थिएट्रिकल होता है."

आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'स्वदेस' का दृश्य जिसे गोवारिकर ने UTV मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर बनाया था.

ABCL के बारे में अमित खन्ना कहते हैं: मेरे प्रोडक्शन हाउस 'प्लस चैनल' और ABCL का हाल एक जैसा हुआ. उस वक़्त लोग कॉर्पोरेट कल्चर की कल्पना नहीं कर रहे थे. आज (साल 2005) देखिए UTV, ADLABS, मुक्त आर्ट्स, सिनेविस्टा वगैरह सब वही कर रहे हैं.

कला और कॉर्पोरेट

कॉर्पोरेट को स्वीकार्यता मिलना जहां कमाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बॉलीवुड के लिए आराम भरे दिन लेकर आया, अत्यधिक कमर्शियल होने का खतरा भी साथ आया. अगस्त 2020 में फ़िल्मकार शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया:

"25 साल पहले मणि रत्नम, रामगोपाल वर्मा और मैंने मिलकर ये भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही हमारी रचनात्मकता पर बड़ी कंपनियों का कंट्रोल हो जाएगा, अगर हमने मिलकर इस कॉर्पोरेट पावर का विरोध नहीं किया. 'दिल से...' फिल्म हमारा पहला कोलैबोरेशन थी और दुर्भाग्यवश आखिरी भी..."

कई फिल्मकारों का मानना है कि कॉर्पोरेट का आना फसलों में पेस्टिसाइड के आने जैसा है. हिंदुस्तान टाइम्स से हुई एक बातचीत में अनुराग बासु कहते हैं, "स्टूडियो ही तय करते हैं कि क्या बनेगा. डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट और आइडिया होता है पर ज़रूरी नहीं कि स्टूडियो उससे सहमत हो. डायरेक्टर से मिलते समय वो कहानी और कॉन्सेप्ट से ज्यादा वे उसकी पिछली फ़िल्में और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देखना पसंद करते हैं."

फिल्ममेकर ओनिर एक बातचीत में कहते हैं, "आज इंडस्ट्री में कोई गुरुदत्त नहीं हो सकता. आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब उनकी फ़िल्में बनीं तब वे फ्लॉप ही थीं लेकिन गुरुदत्त फ़िल्में बनाते रहे क्योंकि उन्हें खुद पर और उनके आस पास के लोगों को उनपर यकीन था."

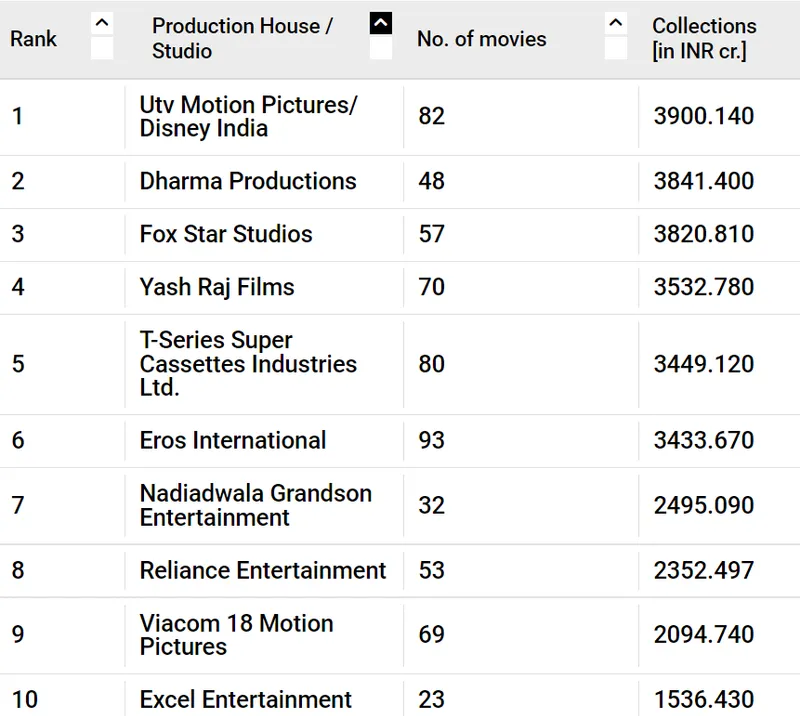

ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन की मानें तो बॉलीवुड में फ़िलहाल 15-20 बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो इंडस्ट्री को चला रही हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस/स्टूडियो. स्क्रीनशॉट साभार: बॉलीवुड हंगामा

100 साल के अंदर बॉलीवुड फिल्मों को 100 करोड़ की कमाई से आंकने वाली इंडस्ट्री बन गया. जिस कमर्शियल सिनेमा को अनैतिक मानकर सरकार ने खुद को उससे अलग किया था, आज उसे एक ऐसे सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता है जो विदेश में भारतीय कल्चर की पहचान बनाता है और इंडिया में विदेशी टूरिज्म बढ़ने की वजह बनता है. 2005 में एक इंटरव्यू में अमित खन्ना ने कहा था, "लोगों को बॉलीवुड शब्द से तकलीफ़ होती है. लेकिन इसके मायने बदल चुके हैं. हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक ब्रांड है. और अपने ब्रांड के नाम से अपमान महसूस करना वैसा ही है जैसे कोक या मेकडॉनल्ड्स का उनके नाम के लिए अपमान करना."

भारतीय फिल्मों के लगभग 110 साल पूरे होने के बाद हम पाते हैं कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की ऐसी इंडस्ट्री है जो देश की आजादी से भी पुरानी है. हम ये भी पाते हैं कि एक विकासशील देश में ये इंडस्ट्री आम नागरिक के लिए पलायन के वो मौके लेकर आती है जो उसे कहीं और नहीं मिलते. इस मायने में ये इंडस्ट्री अपनी अलग दुनिया गढ़ती है जिसमें हम आज़ाद थे, हैं और रहेंगे.

(फीचर डिजाइन क्रेडिट: सोनाक्षी सिंह)